SNSで「初心者が作曲してみた!」という動画を見て、「自分もやってみたい」と思ったことはありませんか?

実は、作曲は専門知識がなくても、スマホ1台から始められる時代になっています。

リズムを打ち込んだり、鼻歌を録音したりするだけでも立派な“作曲の一歩”です。

この記事では、

「作曲ってそもそも何?」

「どうやって曲を作ればいいの?」

「スマホだけでもできるの?」

といった初心者の疑問を、やさしく解説していきます。

読み終えるころには、あなたも1曲作れるイメージがきっと掴めるはずです。

作曲ってそもそも何?

.png?w=360&fm=webp&q=70)

作曲=「曲の設計図を作ること」

作曲とは、メロディ・リズム・コード(和音)などを組み合わせて音楽を設計することです。

言いかえれば、「曲の地図」を描くようなものです。

作詞や歌入れを行う前の段階で、“音だけで感情や雰囲気を作る”作業が中心になります。

たとえば、鼻歌で「ラララ〜♪」とメロディを口ずさんで、それをスマホに録音しただけでも、もうそれは“作曲”の第一歩を踏み出しています。

難しい理論よりも、思いつきを形にすることが大事です。

「作曲」と「編曲(アレンジ)」のちがい

「作曲」は“曲の骨格”を作る作業です。

一方で「編曲(アレンジ)」は、その骨格にどんな音で色をつけるかを決める作業です。

たとえば、同じメロディでもピアノで弾けば切ないバラードに、ギターで弾けば爽やかなポップスに聴こえます。

作曲が「アイデア」、編曲が「演出」と考えるとわかりやすいですね。

作曲に必要なもの|まずはスマホでもOK!

スマホで使える無料アプリ(GarageBand、BandLabなど)

- GarageBand

- BandLab

最近のスマホアプリは驚くほど高機能です。

たとえば「GarageBand(iPhone)」「BandLab(Android対応)」なら、リズム、ベース、ピアノ、ギターなどがワンタップで扱えるので、初心者でも感覚的に作曲できます。

GarageBandには無料の音源がたくさん入っており、ドラッグ操作でリズムを並べるだけでも曲が作れます。

→ ポイント:

「とりあえず音を出して遊ぶ」感覚でOK!

“音を並べる”楽しさを感じることが、最初のステップです。

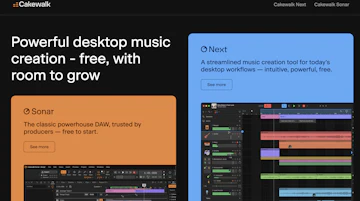

パソコン派なら「DAW(音楽制作ソフト)」を入れよう

本格的にやりたい人には、DAW(Digital Audio Workstation)と呼ばれる音楽制作ソフトがおすすめです。

DAWは、録音・打ち込み・編集・ミックスなど作曲のすべての工程を1つの画面で行えるツールで、「音楽のスタジオをパソコンの中に再現したもの」です。

ピアノやギターを弾けなくても、マウスやキーボードでメロディを入力したり、リズムを打ち込んだりできます。

また、楽器やエフェクトを追加して“自分の音”を作り込むことも可能です。

代表的なDAWには以下のようなものがあります。

- Logic Pro(Mac専用・プロ仕様)

- Studio One(初心者にも人気)

- FL Studio(トラックメイク系で定番)

- Cakewalk(無料で使えるフル機能DAW)

最初は無料のものから触ってみて、「音を置く」「再生する」「録音する」だけでも十分練習になります。

※DAWについてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください!

最低限そろえたいアイテム(イヤホン、MIDIキーボードなど)

作曲をより快適にするなら、以下のアイテムがあると便利です:

- モニター用イヤホン/ヘッドホン:音のバランスを正確に聴ける

- MIDIキーボード:メロディを直感的に弾ける

- オーディオインターフェイス:マイク録音をきれいにできる

最初はスマホでも充分ですが、少しずつ環境を整えていくと、よりクオリティの高い音楽を作れるようになります。

音楽を作る3つの基本要素

リズム → 曲のノリを作る(ドラム・テンポ)

リズムは曲の“心臓”のような存在。ドラムやテンポによってノリや雰囲気が決まります。

BPM(テンポ)を少し変えるだけで、同じ曲でも印象がガラッと変わります。

メロディ → 聴いた人の印象を決める(鼻歌でOK)

メロディは曲の“顔”です。聴いた人の頭に残るフレーズが作れると、それだけで名曲に近づきます。

思いついたメロディを鼻歌でスマホ録音しておくのも立派な作曲です。

ハーモニー → 曲の雰囲気を支える(コード進行)

ハーモニーとは、メロディを支える“背景の音”のことです。

このハーモニーを形にしたものが、コード進行(Chord Progression)です。

コードとは「複数の音を同時に鳴らしたもの」で、ピアノで言えば“和音”のことを指します。

たとえばCメジャー(ド・ミ・ソ)やGメジャー(ソ・シ・レ)といった形で、曲の土台を作ります。

そして、コードをどんな順番で並べるかによって曲の雰囲気がガラッと変わります。

たとえば——

- C → G → Am → F:明るく前向きな“王道進行”

- Am → F → C → G:少し切なく、ボカロやJ-POPに多い進行

- F → G → Em → Am:ドラマチックでエモーショナルな雰囲気

このように、コード進行は“感情の流れ”を作る設計図です。

初心者のうちは理論を気にしすぎず、好きな曲のコード進行を真似することから始めるのがコツです。

スマホアプリやWebサイトでも「コード進行一覧」や「王道進行ジェネレーター」などがあるので、そこから試してみましょう。

※「コード進行」についてよく詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください!

初心者でもできる!作曲のやり方ステップ

.png?w=360&fm=webp&q=70)

- テーマを決める

- リズムから作る

- コード進行を選ぶ

- メロディをつける

- 音を重ねてアレンジする

- 完成したらスマホで聴いてみる

① テーマを決める|恋・放課後・夏など、テーマは自由!

まず最初に、「どんな曲にしたいか」=テーマを決めましょう。

テーマは難しく考えず、「夏の放課後」「片思い」「文化祭」「夜のドライブ」など、あなたが感じた瞬間の気持ちでOKです。

テーマを決めることで、曲の方向性(テンポ・雰囲気・メロディの流れ)が自然と決まっていきます。

たとえば、

- 「夏」→明るくテンポの速い曲

- 「夜」→ゆっくりした落ち着いた曲

- 「恋」→メロディが感情的で切ない曲

など、テーマひとつで曲の世界観が大きく変わります。

作曲初心者ほど、“まずは物語を決める”ことで迷いが少なくなりますよ。

② リズムから作る|ドラムパターンを選んでノリを出す!

次に、リズムを作っていきましょう。

リズムは曲の“心臓”であり、全体のノリや勢いを決める最重要ポイントです。

作曲アプリやDAWには、最初からドラムパターン(リズムのテンプレート)が入っているので、そこから好きなものを選ぶだけでOK。

テンポ(BPM)を決めると、曲の雰囲気がぐっと固まります。

たとえば:

- BPM120前後 → ポップでノリの良いJ-POP系

- BPM90前後 → ゆったりしたバラードやLo-fi系

- BPM140以上 → アップテンポなボカロ曲やロック

いきなりメロディを考えるのが難しい場合は、まずリズムを鳴らして体で感じることから始めてみましょう。

手拍子や足でリズムを取りながら考えると、自然に次のアイデアが浮かびます。

③ コード進行を選ぶ|C→G→Am→Fなど定番パターンを使うとラクに!

リズムができたら、曲の雰囲気を決めるコード進行(ハーモニー)を選びましょう。

コード進行とは、「どの和音をどんな順番で並べるか」という、曲の“土台”になる部分です。

初心者におすすめの王道パターンは以下の通り:

- C → G → Am → F:明るく前向き(王道進行)

- Am → F → C → G:切なくてエモい(ボカロやJ-POPに多い)

- F → G → Em → Am:少しドラマチック

まずは、好きなアーティストの曲を検索して「コード進行を真似る」ところから始めるのがコツです。

たとえば「ヨルシカ コード進行」などで調べると、参考になる進行がたくさん出てきます。

コードを鳴らすと曲の感情が一気に見えるので、ここで「この曲、なんか好きかも!」という手応えが感じられるはずです。

④ メロディをつける|コードに合わせて鼻歌でOK!

コード進行をループ再生しながら、鼻歌でメロディをつけてみましょう。

難しく考えず、「自然に口ずさめるフレーズ」が一番です。

たとえば、

- 歌詞をまだ考えていなくても「ラララ」や「うーあー」でもOK

- スマホのボイスメモで録音して、良いフレーズを残す

- 同じメロディを何パターンか試して、気に入った部分を組み合わせる

メロディづくりは、感覚が大事です。

理論よりも「この流れ、気持ちいいな」と思えることを優先しましょう。

むしろ、鼻歌で作るからこそ“人間らしいメロディ”になります。

⑤ 音を重ねてアレンジする|ベース・シンセなどで曲に厚みを持たせる!

メロディができたら、アレンジ(編曲)に進みます。

ベース、ピアノ、ギター、シンセなどを重ねると、曲の世界観が一気に広がります。

アレンジのポイントは「低音・中音・高音のバランス」。

- 低音:ベースやキックで曲の安定感を出す

- 中音:コードやリズム楽器でノリを作る

- 高音:シンセやメロディで華やかさを出す

また、GarageBandやBandLabには自動伴奏機能もあるので、音楽理論がわからなくても“なんとなくカッコいいサウンド”が簡単に作れます。

音を足しすぎるとごちゃごちゃするので、引き算の意識(シンプルさ)も大切です。

⑥ 完成したらスマホで聴いてみよう!

最後は、自分の作った曲をスマホやイヤホンで聴いてみましょう。

スピーカーやイヤホンで聴くと、「音のバランス」「ノリ」「メロディの聴きやすさ」が客観的にわかります。

また、曲を完成させる最大のコツは「途中でもいいから1回形にする」こと。

未完成でも、聴ける形にするとモチベーションが一気に上がります。

そしてもし余裕があれば、SNSにアップしてみましょう。

「いいね」や「コメント」をもらうと、次の作品づくりがぐっと楽しくなります。

今っぽい曲に近づけるコツ

.png?w=360&fm=webp&q=70)

「どうすれば“今っぽい曲”になるの?」というのは、初心者が一番気になるポイント。

実はプロの作曲家も、最初は“マネすること”から始めています。ここでは、今どきの音を作るための4つのコツを紹介します。

好きなアーティストの曲構成をマネしてみる

自分が「かっこいい!」と思う曲の構成(Aメロ→Bメロ→サビ)を分析してみましょう。

YouTubeやSpotifyで聴きながら、スマホのメモに「どのくらいでサビが来るか」「サビの前に何回ブレイクがあるか」などを簡単に書き出すだけでもOKです。

たとえば:

- YOASOBI → イントロ短めで、サビに早く入る構成

- back number → 感情が盛り上がるBメロをしっかり作る

- Ado → ドラムのキメやブレイクが多く、緩急がある展開

こうした構成を“そっくり真似る”ことから始めると、自然に今風の曲の流れを身につけられます。

サビを先に作るとテンションが上がる

曲の一番盛り上がる部分=サビから作るのがおすすめです。

理由は、曲の方向性が一気に決まりやすいからです。サビのメロディができれば、AメロやBメロの雰囲気も作りやすくなります。

たとえば:

- 明るいサビ → テンポ120前後、コード進行C→G→Am→Fなど

- 切ないサビ → テンポ90前後、コード進行Am→F→C→Gなど

鼻歌でサビを考えて、「これ良いかも!」と思ったら即録音。モチベーションも保ちやすく、最後まで作り切れる確率がぐっと上がります。

スマホで歌って録音→メモしてブラッシュアップ

ふと浮かんだメロディやフレーズは、その場でスマホに録音!

「ボイスメモ」や「BandLab」などを使えば、ワンタップで録音できます。

メロディは時間が経つとすぐに忘れてしまうもの。

録音しておけば、後で聴き返したときに「この部分、使えるかも!」と再利用できます。

また、録音を繰り返すことで自分の得意なメロディ傾向も分かってきます。

SNSで公開してフィードバックをもらう

曲ができたら、思い切ってSNSに投稿してみましょう。

おすすめは Instagram Reels や TikTokです。短い尺でも十分に魅せられます。

投稿のコツ:

- 曲の一番キャッチーな部分(サビなど)を15秒程度で切り取る

- シンプルな動画(波形、イラスト、背景)をつける

- ハッシュタグ「#オリジナル曲」「#作曲してみた」で検索に乗せる

他のクリエイターや視聴者からコメントや“いいね”をもらうと、自信にもなりますし、次の曲のモチベーションにもつながります。

中にはコラボやリミックスのチャンスが生まれることもあります。

つまずいたときのヒント

.png?w=360&fm=webp&q=70)

作曲をしていると、必ず「うまくいかない」「何も浮かばない」時期がやってきます。

でもそれは誰でも通る“成長のサイン”。

そんな時に試してほしい、3つのヒントを紹介します。

「何も思いつかない」時はリズムから始めよう

メロディやコードが思いつかないときは、まずリズムを作ってみましょう。

ドラムやビートの音を鳴らすだけでも、自然とアイデアが広がります。

たとえば:

- GarageBandやBandLabを開いて、好きなテンポ(BPM)を設定

- 「ドン・ツッ・ドン・ツッ」というシンプルな4つ打ちを鳴らす

- その上で手拍子や鼻歌を合わせてみる

ビートが鳴ると「このノリなら明るい曲にしよう」「このテンポならラップが合いそう」など、曲の方向性が見えてきます。

音が鳴っていると、頭の中も自然に“曲モード”に切り替わるので、まずは1音でも鳴らしてみましょう。

「理論がわからない」なら、まずは感覚で作ろう

音楽理論を完全に理解しなくても問題ありません。

最初は“理屈”よりも“気持ちいいかどうか”が一番大事です。

たとえば:

- コード進行を適当に並べて、「これ好きかも」と思える流れを探す

- メロディを鼻歌で歌って、「この音気持ちいい!」と感じる部分を録音する

- 「明るい」「切ない」「ワクワク」など、感情をキーワードに音を選ぶ

実際、プロのアーティストでも「理論より耳で作る」タイプは多いです。

後から「このコード進行って丸サ進行だったんだ」と気づくくらいでOK。

理論は“あとでついてくる”ものなので、今は“感覚を信じる”のが正解です。

「完成しない」なら、8小節だけ作ってOK

多くの初心者がつまずくのが「最後まで作れない」こと。

でも、8小節=ワンフレーズだけでも立派な“完成”です。

おすすめのやり方:

- まずはサビだけ、またはAメロだけを作ってみる

- 8小節をループ再生して、少しずつ音を足していく

- 「ここで終わってもいいや」と思えるところで一度区切る

大切なのは、「完成させる感覚をつかむこと」です。

1曲を完璧に作るよりも、短くても“完成体験”を積み重ねたほうが、確実に上達します。

プロでも最初は8小節のループを繰り返して曲を作っています。

焦らず、まずは“ひと区切り”の完成を目指しましょう。

まとめ|まずは1曲作ってみよう!

作曲は、思っているよりずっと身近なクリエイティブです。

スマホでも、鼻歌でも、まずは1曲作ってみることから始めましょう。

あなたの音楽の第一歩が、今日からスタートします。