ラップを聴いていると、言葉の響きが小気味よくつながり、リズム感が心地よく感じられる瞬間があります。

その秘密が「韻(いん)」です。韻を理解して活用することで、歌詞に独特のグルーヴが生まれ、ラップ全体がぐっと引き締まります。

この記事では、ラップ初心者でも実践できる韻の基本から練習法までを解説します。

韻とは?

日本語ラップにおける韻の定義(母音合わせ)

日本語ラップでは、母音が一致することを韻と呼びます。

たとえば「光(ひかり)」と「怒り(いかり)」は、母音が「i・a・i」で揃っており、これを韻が踏まれている状態といいます。

子音が強調されやすい英語と比べ、日本語は母音が中心の言語であるため、この「母音合わせ」がもっとも基本的な韻のルールです。

英語との違い(母音vs子音/アルファベット文化)

英語では、語尾や音の響きそのものが揃う「rhyme(ライム)」が中心です。

たとえば「cat」と「hat」は子音・母音の両方が一致しており、自然に響きが揃います。

一方、日本語は母音がはっきりしているので、「怒り」と「光」のように文字が違っても母音が揃えば韻になります。

この違いを知ると、日本語ラップのユニークさが見えてきます。

韻がラップを「音楽的に」する理由

韻を踏むことで、言葉にリズム的な反復が生まれ、聴き手に快感や印象の強さを与えます。

同じ母音が繰り返されると、まるでビートの一部のように響き、ラップの流れが自然に耳に残るのです。

ラップ全体の作り方を知りたい方はこちらもどうぞ → ラップ作り方入門(内部リンク)

ライミング(rhyming)とは?

韻を踏むことを英語では 「rhyming(ライミング)」 と呼びます。日本語でも同じ意味で使われることが多いですが、ラップにおけるライミングは単に「語尾を合わせる」だけではありません。

行の途中に仕込んだり、長いフレーズ同士を響かせたりと、いくつかの種類があり、使い分けることでリリックの表現力が一気に広がります。

エンドライミング(End Rhyming)

ライミングの中で最も基本的な手法です。行やフレーズの最後に韻を置くことで、スッキリとしたリズムを作り出します。

例:

「夢を掴みたい、だから今 走りたい」

「明日を信じたい、誰にも負け ない」

エンドライミングはシンプルで聴き手にも伝わりやすいため、初心者がまず挑戦すべき韻の踏み方です。

インターナルライミング(Internal Rhyming)

エンドライミングが「行末」で韻を踏むのに対し、インターナルライミングは 行の途中や内側 で韻を仕込む方法です。これによってリズムに変化が出て、よりテクニカルな印象になります。

例:

「心の底から溢れるこの 言葉」

文章全体に散りばめられるため、聴き手が「うまい!」と感じやすいのが特徴です。上級者っぽさを出したいときに有効です。

マルチシラブルライミング(Multisyllabic Rhyming)

複数音節(2音以上)の響きを一致させる手法です。日本語ラップでは「多音節ライム」と呼ばれることもあり、行の厚みやグルーヴ感を生みます。

例:

「人間模様」 ↔ 「運命のよう」

「東京タワー」 ↔ 「標高高ぁ」

1語だけの韻よりも難易度は上がりますが、成功すると「テクニカルでカッコいい!」という印象を与えられます。R-指定やZORNなど、多くの人気ラッパーが得意とするスタイルで

「韻を踏む」と「ライミング」は一緒?

日本語ではほぼ同義に使われますが、厳密には「ライミング=韻を使った表現技法全般」を指すため、エンドもインターナルも含めて「ライミング」と呼ぶと理解するとわかりやすいです。

韻を踏む練習法

- 韻検索ツールで単語を探す

- 好きなラッパーの歌詞で韻をチェック

- ビートに合わせて一人練習

- 録音して曲を出してみる

- 友達やSNSでサイファーに挑戦

1. 韻検索ツールで単語を探す

韻を1から自分で考えることも大事ですが、韻を検索できるサイトも活用してみましょう。

韻を調べることで制作時間も短縮でき、自分では思いつかなかった言葉がきっかけで新しいリリックが生まれることもあります。

初心者にとっては「韻を踏む感覚」をつかむ練習にもぴったりです。

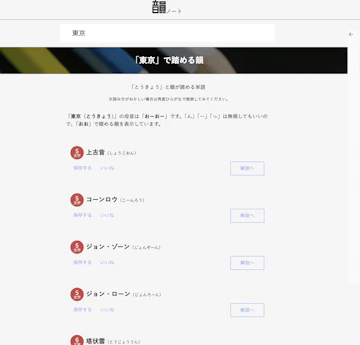

韻ノート

この「韻ノート」というサイトは、自分が使いたい単語を入力することで、その単語と韻が踏める単語が表示されます。

また、入力した単語と表示された単語がどのように韻を踏んでいるのかが解説されているため、単語を検索しながら韻の踏み方を学ぶことができます。

2. 好きなラッパーの歌詞で韻をチェック

ラップの上達に近道はありませんが、上手いラッパーから学ぶのは一番のヒントになります。

まずは、自分が好きなラッパーの歌詞をノートに書き写してみましょう。そして「どこで韻を踏んでいるか」を色ペンやマーカーで印をつけてみてください。

視覚的に確認すると、「こんなに韻を散りばめてるんだ」「ここであえて飛距離を取ってるんだ」といった発見があります。

ただ聴くだけよりも、インプット(聴く・読む)とアウトプット(書いて分析)が同時にできるので、自分のスキルとして吸収しやすくなります。

3. ビートに合わせて一人練習

歌詞を書けたら、いよいよビートに乗せてラップしてみましょう。

実際に声に出してみると「リズムに合わない」「言いづらい」など、書いた時には気づかなかったポイントが見えてきます。

この段階で言葉を削ったり、入れ替えたりして調整すれば、自然と「自分のラップの仕方」が磨かれていきます。

慣れてきたら、逆に「ビートを先に選んで、そのリズムに合う言葉を探す」練習もおすすめです。そうすると、リリックの幅が広がり、表現力もぐっと上がります。

4. 録音して曲を出してみる

実際に録音して自分のラップがどう聞こえるかを聞いてみましょう。

新しい気づきがたくさんあります。スマホの録音アプリでも十分なので、

まずは気軽に試してみましょう。

さらに本格的に挑戦したいなら、配信サービスを使って曲としてリリースすることも可能です。自分の言葉や韻が「作品」になって世界中に届く体験は、きっと忘れられない一歩になるはずです。

※よりレコーディングについて知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

5. サイファーに挑戦してみる

仲間とサイファーをしたり、一人でビートに合わせて即興ラップをすることで、瞬時に韻を探す力がつきます。

もし周りにラップをやっている方がいない場合は、XやInstagramを通じて募集をかけているところにアプローチしてみると良いでしょう。

NORDERでアーティスト活動を快適に!

韻を踏んでリリックが完成したら、次はどう届けるかが大切です。

NORDERなら、あなたの楽曲をより多くのリスナーに届けるためのプロモーションをサポートし、曲の分析機能も利用できます。

自分のスキルを形にして、成長を実感しながら世界中のリスナーに広げていきましょう。

.png&w=1200&q=75)